* * *

艾芜(1904—1992),原名汤道耕,四川人。有短篇小说集《南行记》、长篇小说《山野》、《百炼成钢》等。

近期重读艾芜先生作品,不禁想到青春时代有关艾老的印象点滴。大约一九七三年尚是“文革”中,堪称“苟延残喘”、苦苦挣扎的《四川文艺》(众所周知,那时候文艺凋零、砍伐殆尽),居然刊出了老作家艾芜的文学新作,“编者按”隐隐透出编辑的欢喜,虽然不免用了些套话,读者接到刊物,都难免奔走相告:“艾芜解放了!”所谓“解放了”,是当时指牛棚里边放出来的“黑五类”以及“走资派”、“反动学术权威”等一应人,邓小平同志也是稍后“解放”出来的。《四川文艺》在那个文艺荒凉的时代,不啻一汪甘泉,每期慰人渴思。我自己的父亲——中专师范学校的一位语文老师,当时就在投稿。写作时地上扔满烟蒂与废稿纸,这可令我母亲乃至我们做儿女的,没有少分担家务活儿。父亲自然是如饥似渴地阅读艾芜作品,将其看做文学的动向与标杆。我时只十五岁左右,却也知道沙汀、艾芜大名,自己本好阅读小说。艾芜的这篇小说是个中篇,题目《高高的山上》,我不止看了五遍,小说中那位青年“金小良”,为了公家的需要,孤守高山电站,与世隔绝,捱过一年多的寂寞孤独。当听说父亲生病,并且得到公社指令下山探望,方急忙下山,不料途中遇到坚强的父亲,带病上山看守大队的洋芋地,于是金小良陪伴父亲入住窝棚,吃没有盐巴与菜肴的饭食。这点苦与父亲从前悲惨的奴隶生活比较,简直不算什么。受到教育的金小良,更加坚定了独自在高山上坚守电站的决心。不料稍后接到通知,他被调下山当发电学工的老师了。整个小说情节被金小良父亲的悲惨经历叙事占去一半篇幅,真正吸引人的,是金小良回归人间那种急切而矛盾的心态,以及周遭风光的描写,与青春气息的小良,相映成趣,隐喻颇多。仍旧是简劲有力的笔墨,是渗透于字里行间的抒情气息,以及对底层社会沉实的洞察与同情。就是这么一篇“革命作品”,不久就遭到全国性的批判,据说江青点了名,与批黑画并列为复辟的黑小说事件,是“资产阶级人性论”、“投降主义”、“白专道路”等的典型代表。包括《四川文艺》也刊出检讨性质的批判。这可令我们读者大吃一惊,堪称百口莫辩。不用说,艾芜先生从此又陷入沉寂。

我再次于《四川文艺》上看到艾芜先生的小说新作,是他的“南行记续篇”《红艳艳的罂粟花》,这已是一九七九年的时季了,我自己已在四川大学中文系就读。同学们争相传阅,艾芜先生又回来了!而且,这篇作品简劲明丽、清新气息扑面而来,里边的女性与流浪者的情怀,丝丝如扣。刻画人性,惟妙惟肖!而其“南行”诗意,无疑达到了老人一生文学追求的最高境界!(这个作品副题:“为纪念五四运动六十周年作的”,显系用心之作。今读我更惊讶,老人当时居然就已将“文革”套路痕迹完全抛弃,非大智大勇,不能如此)我们当时“锦江”文学社一伙就派出代表(似为龚巧明,她还模仿艾老笔意,在《锦江》上写了一篇小说《长长的国境线》),试图邀请老人来讲座,并找了小说课的李保均老师,表达愿望。李师听了满口承诺,事实上他此前也请过艾芜先生来给“工农兵学员”授课。但我现在忘了,不知何故我们最终并没有请来艾芜。记得李老师当时有些遗憾地手拍粉笔灰说:“请了一位崔X老师来代替讲讲”。

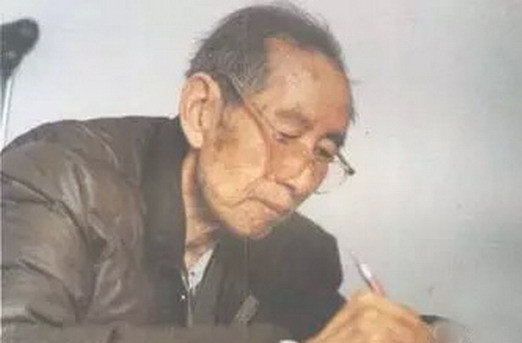

我受包括艾芜先生小说的启发,也在学生时代就试笔创作,写自己若尔盖插队经历见闻,敷衍小说,多有模仿痕迹。习作发表,也成了《四川文艺》发展的骨干作者吧。于是见过艾芜先生多次,有一次座谈会,我甚至肩挨着艾老坐过。红星路二段新巷子十九号,《四川文艺》(先后更名《四川文学》、《现代作家》等)二进四合院小门里,里进半厢是编辑部(进去左侧),半厢是艾芜先生的家(进去右侧)。我们在编辑部院子亭子间开座谈会,艾芜先生就在对面家门前走廊上散步,包括做些轻微劳动,面容清癯,身着旧布中山装,常现思考的样子,与我们距离应该不到十来步。有一次似乎是雁宁还是谁招呼说:“艾老,来给我们摆一下嘛。”(当时在座几位作者与艾老还要熟悉些,因此前有过一届创作培训班在艾老家乡新繁举办,艾老是授课老师)艾老听到就微微一笑,搁下手中活计,抱个茶缸,笑盈盈踱步过来,在长条凳一端坐下与我们慢慢谈文学,谈生活。说些什么,现在完全忘记了,老人是一位十分朴实的人,讷于言,不善辩,也许是历次政治运动教会了他们这样的人,显得迟顿一些、说话尽量低调、边缘化一些,总是好的。我记得我在另一场合问过他《南行记》中的问题,似乎情节真不真实,他引用了鲁迅先生的话,大体真实,本质真实,但有综合,有增删云云。他特别强调:“深入生活重要。”说完还点点头,似乎表示自己认定。这也是他多次发言所及。《高高的山上》就是他“文革”中大凉山体验生活的重要收获。

今天重读艾芜先生作品,我一样受到感动,仍觉清新细腻(用时下网络语“待如初恋”),重拾了青春时代的感受与记忆。如果剔除时代的痕迹与附会,感觉艾芜先生特别长于描写青春的气息与力量,在底层社会的生命气场中,那些滇缅线群山中美丽的各族少女、山姑,她们璞玉一般的相貌与金子一样的心灵,情窦初开的姿态,真的可以从书中脱颖而出,一颦一笑,言谈举止,意味深长,演绎着人间爱的传奇。而作者在行走中,青春稍纵即逝,青春又永不衰老。不完美的结局,是人性中永远的疼痛与抱憾。这兴许与时空都无关,再过一百年,或依旧如此。再如写景,艾老也是才高八斗,往往寥寥几笔,异域风光溢出,不可方物,如:村子在长满竹树的山峰之间,露了出来,许多竹楼的人家,和着果木的花枝,以及竹篱围着的园地,点缀在高低不平的坡地上边,现出令人怡悦的景色。一种傣族话叫作麻桑蒲的果树,高高的,没有枝丫,却有长叶柄的叶子,树身上长满了碗大的果实。芭蕉张着巨大的叶子,吊起猪肝似的大红花。(《红艳艳的罂粟花》)

人间气息、异域风光,在艾老青春时代作品就引起关注与重视,年长他一辈的郭沫若先生当时就对《南行记》赞不绝口:“这是一部满有将来的书。”(《痈》载《光明》第一卷第二期)预言正确。艾芜作品已进入现代文学经典行列。我个人感觉艾芜应算我国现代文学中的“流浪文学”之父,他笔下的浪浪汉,并非从军、科学考察或旅游、猎奇、观光等事,是真正为基本生存为追寻人生意义而四处漂泊、跋涉、打工、挣扎、流浪。往往陷入窘境、绝境,峰回路转,柳暗花明,总是紧紧抓着希望在走。正如《南行记》中《人生哲学的一课》结尾讲:“就是这个社会不容我立脚的时候,我也要钢铁一般顽强地生存!”真正具有世界现代文学中的流浪题旨与精神家园追寻意义。这当是学术论文所考察的话题罢。

我从十余岁成为艾芜先生的粉丝,以后多次见过面,但也许是敬重有加,深怕打扰老人,每次见面我多抱以敬爱、沉默的目光,从没向老人索取签名或向他投书之类,也就是说,我手中至今没有老人的片文手迹。而当时的文坛本土老前辈如萧崇素、李华飞先生等,我都有书信往来。现在想起,真是一件憾事,但是艾芜先生永驻于我心中,睁眼闭眼,经过路过,感觉还是当年那位老人,头发并未花白,中山装腰身也不弯曲,你提出任何问题,他都微笑平静亲和地注视着你,然后细声回答。随着“嘎呀”一声门响,成都新巷子十九号小院走出那位世纪老人、文学大师……

二〇一六年五月二十日于霜天老屋。

此文写成,致谢龚明德先生投赠《艾芜全集》,得以旧梦重温。