* * *

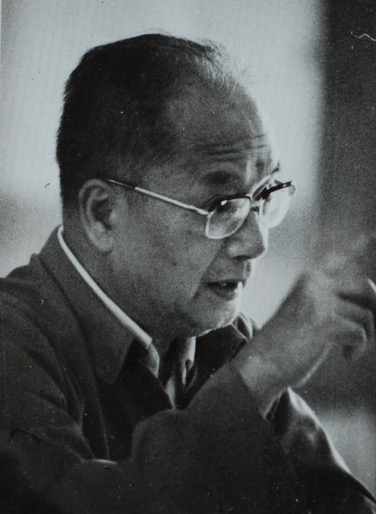

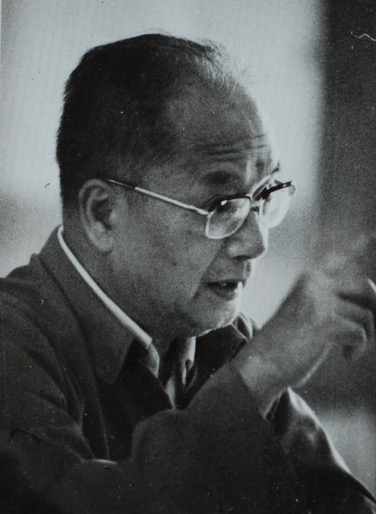

谭其骧(1911—1992),字季龙,浙江嘉善人,中国历史学家、历史地理学家,中国历史地理学科主要奠基人和开拓者。

谭其骧(1911—1992),字季龙,浙江嘉善人,中国历史学家、历史地理学家,中国历史地理学科主要奠基人和开拓者。

谭其骧(季龙)先生,是给我教益最多的老师。

先生令人崇敬的道德文章,我在先生八十华诞时所写的贺信中曾谈过自己的一些感受。信中讲到:老师对学生的潜移默化作用,受教育者当初也许没有明确地意识到,年岁越大,这种感受却越来越强烈,它在自己心里对怎么才算是做学问树立起一种无形的标尺,觉得不如此就根本拿不出手。这本来只是我给先生的私信,不知怎么被《文汇报》记者拿去发表了。今年是先生诞辰百年纪念,我再补叙几点对先生的片断回忆。

先生一辈子不是读书就是教书,对培育学生花费了许多心血。我在1950年听先生讲过魏晋南北朝史和隋唐史。那时学校里规定要写学年论文,我还只有19岁,以前不曾写过学术性的论文,也不知道该怎么写。先生出了一个题目,指定读《通鉴纪事本末》中有关李密、窦建德、王世充那三篇,要求把它们综合起来,加以分析,不需要再找其他很多材料,写成一篇夹叙夹议的文章。这实在是个好办法:既要求学生认真阅读古籍,又锻炼了他分析议论的能力;既是他力所能及、易于着手的,又能得到学术研究基本方法的初步训练。可见先生在引导还很幼稚的学生对学术研究如何入门上很用了一番心。这件事已过去六十多年,但依然记得很清晰,说明它在我成长起步时曾留下很深的印记。

先生对老师也极为尊敬。记得在五六十年代时曾听他说过:凡是他到北京去时一定要看望两位老师:一位是顾颉刚先生,一位是竺可桢先生。但在学术问题上如果有不同意见,依然各抒己见。先生还在当研究生的时候,对顾先生讲义中讲到的两汉十三刺史部制度有异议,就提出讨论。顾先生也不以为忤,把先生的讨论函件作为他《尚书研究讲义》的附录印发给学生。这可算得一段史坛佳话。

先生的博闻强记,往往使我吃惊。1975年,国家文物局局长王冶秋同志要到新疆去考察克孜尔、库木吐拉两处石窟的保护工作,请先生和唐长孺先生一起去,我也随行。先生以前从没有去过新疆,但此行每看到一处城镇或一条河流,常很清楚地说明它的沿革。到南疆的库车时,当地人临时请他作报告,他就讲龟兹国的历史。接着到敦煌时,又讲了河西走廊的历史。这两次报告都讲了大约两个小时,先生手里一张纸片也没有,侃侃而谈,讲得条理分明,而且很细。我惊讶地问先生:怎么能把这么多内容都记住?先生很不经意地回答:我出来前翻过一点书。说实在的,我的记性不算坏,但自问是做不到这样的。

先生不仅有着惊人的记忆力,更可贵的是有着敏锐的观察力,视野广阔而辨析精微。1957年复旦大学举行校庆学术报告讨论会。先生作了关于海河水系形成与发展的报告。那时海河的水灾很严重,成为华北一个大患。先生引证大量历史资料,推翻几乎已成定论的说法,指出海河原本是几条分流入海的大川,以后历代封建统治者为了满足漕运等需要,把它逐步改造成汇流入海,形成海河水系。这种人为的扩展超出自然条件许可的范围,一遇涨水,便泛滥成灾。先生以此为根据提出如何治理海河的大思路。我听了这次报告,觉得十分精彩。但先生只写了个报告提纲和附考,并未成文,还把提纲和附考寄给有关学术界。没想到黄口口先生以它为主要内容,写成文章公开发表,还说是他多年钻研的收获。这实在做得太过分了。我得知后也愤愤不平,但先生却没有过于在意,直到那次报告后27年才把它写成论文发表。

先生成名早,三十刚过不久就当了教授,誉满史学界,但从来没有半点傲气和霸气,也没有那种道貌岸然的样子,而是率真随便诙谐,爱开玩笑,有时甚至流露出童心未泯。50年代中期,有一次复旦历史系教师开会,先生迟到了。他没有立刻进来,先用折扇遮住脸探个头进来,然后把扇子慢慢往下移,直到把脸露出来,才哈哈一笑跨进室来。先生的这个情景,我至今历历在目。70年代初,先生到北京来,对我笑着说:“文化大革命”也有一条收获,把守老(指陈守实教授)的年龄搞清楚了,原来守老和陈师母结婚时瞒了两岁,他是1896年出生的,而不是1898年。还有一次,他和刘大杰先生来北京时到我那儿。我同刘先生很久没见面了,一见面就说:刘先生长胖了。先生立刻补一句:他不但长胖了,而且长高了。指的是:刘先生在50年代因肠癌开刀,割掉一尺肠子,在很长时间内腰无法挺直,这时能挺直了,当然也就高了。先生一生最大的历史性功绩,当然是主编并出版八卷本《中国历史地图集》。先生几十年的时间和心血几乎都投入这项工作中去了。用先生的话来说:“我因为集中精力于集体任务,基本上顾不到自己写文章。”“各个时期都有一些比写书更迫切需要应付的业务,不可能腾出时间来著书立说,写上几十万字。”“而我是极不愿意在列入国家计划的集体任务未完成以前自己先搞个人著作的。”确实,这项大工程在编绘中遇到的难题太多,判断不易,如果没有先生的主持是很难完成的。但“文革”期间这部《地图集》出版时,书上没有一处提到先生的名字。我当时曾很有感慨地想:如果先生把时间和精力用在个人的研究工作上,那不知可以写出多少论文和专著来。但先生全不在意。直到“文革”结束后,《地图集》经过修订重新出版,才署明是由先生主编的。

先生不仅有着惊人的记忆力,更可贵的是有着敏锐的观察力,视野广阔而辨析精微。1957年复旦大学举行校庆学术报告讨论会。先生作了关于海河水系形成与发展的报告。那时海河的水灾很严重,成为华北一个大患。先生引证大量历史资料,推翻几乎已成定论的说法,指出海河原本是几条分流入海的大川,以后历代封建统治者为了满足漕运等需要,把它逐步改造成汇流入海,形成海河水系。这种人为的扩展超出自然条件许可的范围,一遇涨水,便泛滥成灾。先生以此为根据提出如何治理海河的大思路。我听了这次报告,觉得十分精彩。但先生只写了个报告提纲和附考,并未成文,还把提纲和附考寄给有关学术界。没想到黄口口先生以它为主要内容,写成文章公开发表,还说是他多年钻研的收获。这实在做得太过分了。我得知后也愤愤不平,但先生却没有过于在意,直到那次报告后27年才把它写成论文发表。

先生成名早,三十刚过不久就当了教授,誉满史学界,但从来没有半点傲气和霸气,也没有那种道貌岸然的样子,而是率真随便诙谐,爱开玩笑,有时甚至流露出童心未泯。50年代中期,有一次复旦历史系教师开会,先生迟到了。他没有立刻进来,先用折扇遮住脸探个头进来,然后把扇子慢慢往下移,直到把脸露出来,才哈哈一笑跨进室来。先生的这个情景,我至今历历在目。70年代初,先生到北京来,对我笑着说:“文化大革命”也有一条收获,把守老(指陈守实教授)的年龄搞清楚了,原来守老和陈师母结婚时瞒了两岁,他是1896年出生的,而不是1898年。还有一次,他和刘大杰先生来北京时到我那儿。我同刘先生很久没见面了,一见面就说:刘先生长胖了。先生立刻补一句:他不但长胖了,而且长高了。指的是:刘先生在50年代因肠癌开刀,割掉一尺肠子,在很长时间内腰无法挺直,这时能挺直了,当然也就高了。先生一生最大的历史性功绩,当然是主编并出版八卷本《中国历史地图集》。先生几十年的时间和心血几乎都投入这项工作中去了。用先生的话来说:“我因为集中精力于集体任务,基本上顾不到自己写文章。”“各个时期都有一些比写书更迫切需要应付的业务,不可能腾出时间来著书立说,写上几十万字。”“而我是极不愿意在列入国家计划的集体任务未完成以前自己先搞个人著作的。”确实,这项大工程在编绘中遇到的难题太多,判断不易,如果没有先生的主持是很难完成的。但“文革”期间这部《地图集》出版时,书上没有一处提到先生的名字。我当时曾很有感慨地想:如果先生把时间和精力用在个人的研究工作上,那不知可以写出多少论文和专著来。但先生全不在意。直到“文革”结束后,《地图集》经过修订重新出版,才署明是由先生主编的。

1980年,我听胡乔木同志在中国史学会第二次全国代表大会上所作的报告讲到:“解放以来,我国史学界做了很多工作,其中最有成绩的工作之一,就是在谭其骧同志和其他同志领导之下编纂的《中国历史地图集》。”“它是非常了不起的工作。”1998年上半年,我在日本京都大学当客座教授时,又听日本学士院会员(相当于中国的院士,但人数要少得多)、京都大学名誉教授岛田虔次先生谈到这部《地图集》时也讲了一句分量很重的话:“我们至今还在受谭先生的恩惠。”作为先生的学生,听到这些评论时心里不由得涌起一股自豪感。先生为这本《地图集》倾注的心血,可以说是在中国史学发展史上铸造了一座不朽的丰碑。(金冲及:《忆季龙师二三事》,复旦大学历史地理研究中心主编:《谭其骧先生百年诞辰纪念文集》,上海人民出版社,2012年,第16—18页)