《支那事变画报》第七十一册

该杂志里刊载着南京的数处航拍照片。其中一张是中央体育场及周围地区的航拍照片。

南京中央体育场及周围地区的航拍照片

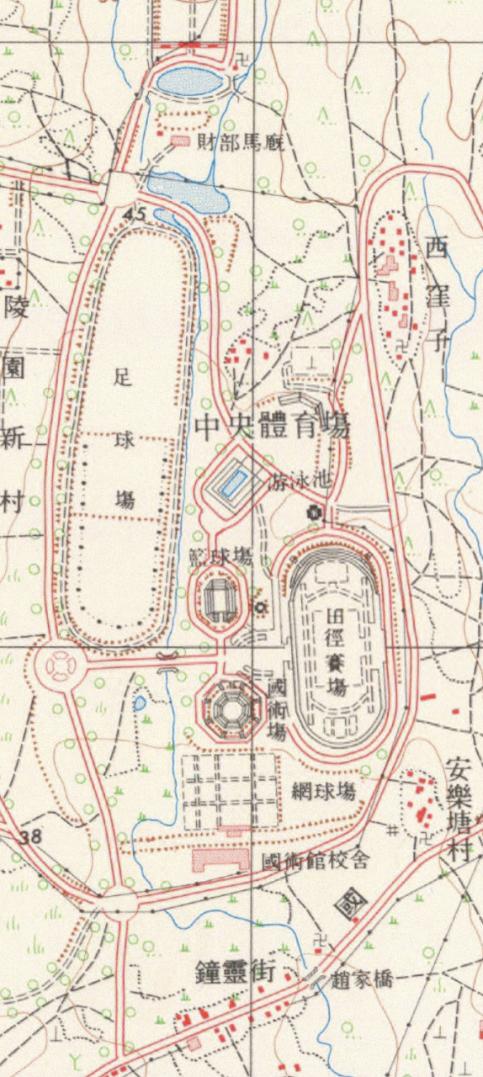

从地图中,我们可以看到1939年中央体育场的全貌以及周围附属建筑;其中比较醒目的有六个大型建筑。笔者手上恰好有杨再辰老师提供的民国地图,根据地图就能判断建筑物的名称。

日军的照片是从北向南拍摄的,所以位于东南方的椭圆形建筑就是田径场;位于西南角八角形建筑是国(武)术场;位于国术场正北侧的长八角形建筑是篮球场;从篮球场再向北的长方形建筑就是游泳池。游泳池的东北方向呈V字型的建筑就是棒球场。位于棒球场北侧很近的地方有一座圆形凸起的建筑物是座坟墓。

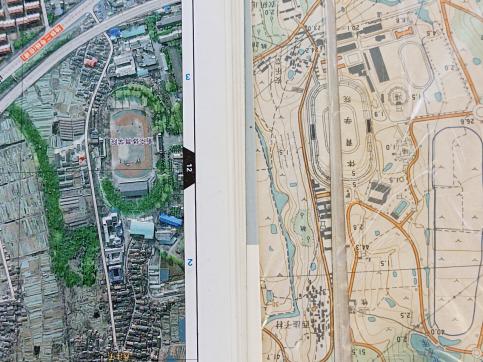

笔者曾经与张定胜老师于2014年寻研过中央体育场,在许多建筑物的墙面上发现过弹孔。在棒球场的入口处,还矗立着两座牌坊式拱门。这两座拱门的门柱上均有大小不一的弹孔。近日,笔者与姜巍先生相约再次寻研此地。拍照如下。

需要指出的事是,棒球场入口处两座拱门相距约50米,其匾额上有字的一面均面对着西南方向,即对着游泳池的一面。根据日军的照片,当年人们是通过环绕游泳馆的两条道路走到拱门处再进入棒球场的。这就解释了为何存有两座拱门的原因了。拱门门柱上的弹孔说明了此处曾经历过战争。

笔者查阅了关于中央体育场的资料。1930年,为筹备将在南京举行的第五届全国运动会,国民政府决定建造中央体育场,并聘请关颂声、杨廷宝等著名建筑师设计制图。1931年8月各项主体工程基本竣工,总造价140多万元。中央体育场占地1200亩,各个场馆看台同时可容纳观众6万余人,是当时远东最大的体育场。

毫无疑问,中央体育场经历过1937年南京保卫战。根据日军的史料,1937年12月9日,日第十六师团第20联队第一大队从正面向中央体育场发起攻击,其左翼是第三大队,其右翼是第二大队。第二大队的目标是西洼子村(日军地图标注为西门子)。守军是国民革命军第八十七师第261旅。据旅长陈頤鼎回忆:12月8日上午许率唐德、郏国选两个团大约三千多人到达孝陵卫东中央运动场附近;随即与日军展开激战。据教导总队第二旅第三团团长李西开回忆,该团也参加了中央运动场附近的战斗,但其阵地更偏北一些,更靠近灵谷寺。

姜巍先生注意到,在1939年时,位于棒球场北侧很近的地方有一座大坟墓,这是什么人的坟墓呢?

笔者查阅了杨再辰老师提供的民国地图和1971年及2002年的大比例尺地图。根据1935年和1946年版地图显示,这个建筑是一座大坟墓;而在1971年地图中,不要说此建筑当然无存,就是棒球场也仅剩下两条跑道的印记。很明显,这是文革“破四旧”的后果。但这是何人的坟墓,需要继续查阅资料。

带着疑问,笔者查阅了费仲兴教授的著作《紫金山的碉堡》,在书中找到了答案。照片中的圆形凸起物是座大坟丘,民间俗称“白骨坟”。该坟建于1858年4月,清政府收集了咸丰六年(1856年)丧生的清军官兵的遗骸,合葬于灵谷寺西洼子村南的岗坡上。合葬墓很大,墓前有碑,碑文为:“皇清咸丰六年金陵大营殉难文武官员兵勇忠骸合葬之墓。咸丰八年岁次戊午春三月。钦差帮办军务湖南提督世袭骑都尉张国梁立石,钦差帮办军务三品顶戴前江苏巡抚许乃钊题记。”但是,清廷与太平天国的战争直到1864年7月19日才结束。“文革”期间,此坟被夷为平地。费仲兴教授采访过当地老人,据他们的指点,确认“白骨坟”在棒球场两个拱门的垂直平分线上,在垂足以北约70米处。这个调查结果与1939年日军的航拍照片相吻合。